«Según hables, así oirás hablar de ti seguramente». ‘Ilíada’, XX, 250.

***

El desprestigio de la cultura (científica o humanística) se está convirtiendo en un rasgo cultural. No prima en la escala de los valores ni el conocimiento ni el saber, incluso, a veces, uno pensaría (muy pesimista) que ni se desea saber o que incluso se esté satisfecho con la propia ignorancia (en el caso de que se sea consciente de ella)

Se está creando un nuevo tipo de analfabeto que ignora los rudimentos de la ciencia, el mínimo común de cultura general científico (y humanístico) Nuevos bárbaros que no sabrían definir lo que es un gen, una enzima o una molécula, o para quienes las tres leyes de la termodinámica les resultan absolutamente alienígenas.

El conocimiento no se relaciona necesariamente con la felicidad, pero sí con la LIBERTAD. Ser ignorante es encadenarse como un esclavo. Tener libertad es tener conocimiento. Quien más conoce del mundo, de la gente, de la sociedad… más libre es. Cuanto más se conoce, más cerca se está de la realidad, lo que permite vivir en libertad, con confianza, despejado y lúcido, más difícil de engañar.

En “El crepúsculo de la cultura americana”, publicado originalmente en el año 2000, el crítico e historiador de la cultura Morris Berman, recurre a la comparación entre la fase final del Imperio Romano y la situación contemporánea de Estados Unidos para diagnosticar lo que, a su juicio, es una situación de profundo declive:

«Factores como la brecha creciente entre ricos y pobres, el creciente clima de apatía, cinismo y corrupción, y las DRAMÁTICAS CAÍDAS EN LOS NIVELES DE ALFABETIZACIÓN Y CONCIENCIA INTELECTUAL EN GENERAL […] -que componen lo que colectivamente se denomina ‘barbarismo interno’- fueron cruciales para el colapso de Roma y, creo, están también en el corazón de la crisis americana».

Mi pronóstico, dada la decadencia de la cultura científica y humanística en Occidente, es que entramos en una nueva Edad de Piedra Tecnológica, de la que tardaremos siglos en salir.

***

«Idiota» es un término que deriva de la raíz griega «idios», que hace referencia a lo privado y a lo propio, de ahí «idiosincrasia», del griego antiguo ἰδιοσυγκρασία (idiosynkrasía, «temperamento individual»), compuesto de ἴδιος («privado») y σύγκρασις («mezcla»)

Reividinco al «idiotés», el que se desentiende de la cosa pública y elabora su esfera privada. Ayer estuve leyendo a Tácito en lugar de seguir las elecciones catalanas. Infinitamente más fructuoso. La política es el arte de administrar el circo desde la jaula de los monos.

***

«Los nazis fueron los promotores más implacables y exitosos de este discurso, se presentaban como rebeldes ante un pensamiento falsamente crítico que había esclavizado el mundo al judaísmo. “La era del intelectualismo judío desenfrenado ha llegado a su fin”, declaró Goebbels cuando quemaban libros en 1933. Pero su éxito en llevarlo a la práctica –esto es: su éxito en movilizar a buena parte de Europa en el esfuerzo de purgarse por medios criminales del judaísmo que la afligía– no puede ser explicado por el papel “real” de los judíos en Europa, ni por la excéntrica fantasía que había impuesto a las masas una poderosa maquinaria propagandística. Este éxito tuvo lugar en el marco de una historia que encriptaba la amenaza del judaísmo dentro de algunos de los conceptos más básicos del pensamiento occidental, regeneraba esta amenaza con formas novedosas para nuevos tiempos y ayudaba a muchos ciudadanos europeos –entre ellos, los más educados y críticos– a darle sentido a su mundo. Sin entender esta historia no es posible comprender cómo una sociedad pudo confundir de modo tan terrible la naturaleza de los peligros que la asaltaban.

Vivimos en una época con sus propias “cuestiones judías”, una era en la que millones de personas se ven expuestas a diario a alguna variante del argumento de que los desafíos del mundo se explican mejor en términos de “Israel”. Como Arendt, muchos de los autoproclamados pensadores críticos de hoy en día rechazan la posibilidad de que las historias del pensamiento sobre el judaísmo puedan decirnos algo vital sobre esas urgentes preguntas. Algunos consideran que semejantes historias no son más que alegatos especiales, o sea, intentos de negar la responsabilidad de un pueblo en cuanto a las críticas levantadas contra él (como, por ejemplo, cuando se invocan historias de antisemitismo o del Holocausto para silenciar a los críticos del Estado de Israel). Con mucha frecuencia tienen razón: la historia fácilmente puede volverse irreflexiva, al grado de impedir la crítica en vez de alentarla.

Y, sin embargo, me parece que el mayor peligro reside en una excesiva confianza en que nuestro realismo es independiente de nuestro pasado. Hacemos nuestra propia historia, pero no la hacemos como quisiéramos, y la conciencia de la fuerza de gravedad que el pasado ejerce sobre nosotros nos puede ayudar a comprender las maneras en que vemos el mundo.

Mi libro termina en 1948, pero concluiré aquí con algunos ejemplos del presente. Tanto en Europa occidental como en Estados Unidos y Canadá, uno de los discursos políticos nacionalistas blancos y racistas más poderosos se llama “la teoría del gran reemplazo”: la idea de que poderes conspirativos judíos operan para sustituir a las mayorías cristianas blancas en naciones como Francia (como decía Renaud Camus en Le grand remplacement, de 2011), Alemania, Hungría, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, con inmigrantes no blancos o no cristianos (especialmente musulmanes). Esas ideas alientan movimientos políticos y también asesinatos masivos. Las masacres de once devotos judíos en Pittsburgh en 2018 y de 51 fieles musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019 estaban animadas por ideas semejantes.

La teoría del gran reemplazo es en varios sentidos moderna, incluso posmoderna, y bastante actual. Pero también se alimenta de ideas muy antiguas. Robert Bowers, el asesino de Pittsburgh, eligió para su último mensaje en medios sociales las palabras que Jesús dirigió “a los judíos que le habían creído” en Juan 8:44: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.”

Quisiera enfocarme en este último ejemplo por un momento, para señalar algo obvio. No es solo la durabilidad de estas ideas lo que las hace peligrosas, sino también el hecho de que están históricamente enraizadas en los depósitos religiosos que contienen muchas de las aspiraciones más altas de la humanidad, en este caso el Nuevo Testamento. ¿Cómo de profundas son estas raíces históricas? Sigo con este ejemplo. Unos 160 años después del nacimiento de Jesús, un oscuro autor llamado Heracleon Philologus discutió –en un comentario al Evangelio según san Juan– con los primeros cristianos que, basándose en este verso, aparentemente pretendían que los judíos eran descendientes de Satán. En tanto fuerza puramente negativa, argumentaba, el diablo no podía crear vida: los judíos no podían ser los verdaderos hijos de Satán. Pero esta limitación a lo demónico fue rechazada como herejía por su casi contemporáneo Tertuliano, cuyas enseñanzas pusieron las bases de una gran parte de lo que hoy en día llamamos teología católica, y quien prefería resaltar el poder creativo de la semilla de Satán, que transmitía este potencial a la posteridad.

La semilla de Satán es un buen ejemplo de cómo ideas muy viejas sobre los judíos ya contenidas en algunas interpretaciones tempranas de la sagrada escritura siguen afectando a las actitudes hacia los judíos en el presente. Pero no es necesario irnos tan lejos. También pueden encontrarse teorías del reemplazo en las fuentes de nuestras filosofías críticas modernas.

Immanuel Kant, por ejemplo, parecía algunas veces pensar en la historia de la humanidad como una larga lucha entre razas, en la que la victoria llegaría solamente con el reemplazo del no blanco por el blanco. Este no es el lugar para entrar en el detalle de los escritos de Kant sobre la raza (como su “Sobre las diversas razas humanas” de 1775-1777) ni para explorar cómo mapeó lo racial en la historia bíblica (por ejemplo, en su “Probable inicio de la historia humana” de 1786). Puesto crudamente, podemos decir que Kant divide las razas en dos categorías básicas –blanco y negro–, y las ve trabadas en una lucha. En sus conferencias llamadas Menschenkunde (¿de 1781-2?) y en notas inéditas del mismo periodo, Kant parece confiar en que “la raza de los blancos contiene en sí misma todas las motivaciones y talentos”, mientras que los negros “pueden ser educados, pero solo para ser sirvientes”. Por ende, como escribió en una de las notas privadas (Reflexionen 1520): “Todas las razas serán erradicadas [Alle racen werden ausgerottet werden]” porque son demasiado serviles o demasiado obstinadas. “Pero nunca la de los blancos. A menos, desde luego, que las razas inferiores reciban ayuda. ¿Ayuda de quién? La respuesta no les sorprenderá. En la Antropología en sentido pragmático, Kant describe al no blanco como incapaz de abstraerse del cuerpo y la materialidad. Se vuelve luego hacia los judíos, a los que atribuye rasgos similares, en conformidad con la teología cristiana. Pero los judíos son mucho más peligrosos, continúa, porque son cercanos a la blancura tanto en lo social como en lo racial. Son “palestinos que viven entre nosotros”, enemigos puertas adentro, cuya presencia, Kant parece temer, podría poner en riesgo todo el progreso al que su Ilustración está dedicada.

Mi argumento no es que se puede trazar una línea recta desde el Evangelio según san Juan o de los escritos de Kant a los manifiestos de pensadores antijudíos, antimusulmanes o antinegros de hoy en día. Mi argumento es más bien que las ideologías, ideales e ideas del presente pueden estar utilizando depósitos de ideologías, ideales e ideas del pasado, aun sin que seamos conscientes de ello. De hecho, cuanto más numerosas sean esas interacciones, más difícil es ser conscientes de ellas, porque se han vuelto parte de nuestro ambiente cognitivo, de nuestros hábitos de pensamiento crítico.

Permítanme entonces plantear de modo tan explícito como sea posible un asunto que me preocupa. ¿Podría ser que las muchas personas de buena voluntad en el mundo de hoy, cada uno de nosotros procurando mejorar el mundo, no empeorarlo, estemos atrapados en un momento similar al de Hannah Arendt? ¿Estamos pasando por un momento en el que el antijudaísmo está aumentando su difusión y se está volviendo aceptable como un lenguaje crítico en muchas partes del espectro político, sin que seamos colectivamente capaces o no tengamos la voluntad de detectar y nombrar el peligro, precisamente porque el antisemitismo de hoy día se presenta (como muchas veces en el pasado) como una crítica a las realidades del poder injusto?

El ejemplo más difícil es, por supuesto, el tema de Israel, que hoy en día ocupa casi tanto terreno como lo que Marx y otros llamaban “la cuestión judía”, que surge en casi cualquier discusión sobre el antisemitismo y moldea todo esfuerzo incluso para definir el término. En la actualidad existe, por ejemplo, una controversia acerca de la Definición Provisional del Antisemitismo –la definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (International Holocaust Remembrance Alliance)–. No trataré el tema de esta controversia ni la cuestión de Israel, salvo para decir que, al parecer, nos encontramos de nuevo, en tanto pensadores críticos de buena voluntad, ya sea de izquierda, del centro o de derecha, procurando distinguir entre “realidad” y prejuicio antijudío. Ha sido trazada la línea entre por un lado “la crítica legítima” de los judíos, esto es, crítica de los judíos como agentes reales en un mundo imperfecto, y por el otro lado un “antisemitismo inaceptable” que distorsiona la realidad y coloca a los judíos desproporcionadamente como enemigos del bien, obstáculos primarios en nuestro mejoramiento de ese mundo imperfecto.

No estoy diciendo que no debamos trazar esas líneas. Pero me parece que, al hacerlo, no debemos olvidar que la historia del pensamiento sobre el judaísmo ha moldeado nuestro propio sentido del lugar del judaísmo en el mundo, nuestro propio sentido de la realidad judía. Cuando dejamos esto de lado, nos volvemos completamente incapaces de reconocer el antijudaísmo, excepto tal vez en el discurso del “otro lado” (la izquierda si lo ve la derecha, la derecha si lo ve la izquierda), nunca en nosotros mismos.

Una manera de presentar este peligro sería esta: en la primera mitad del siglo XX la realidad de la desigualdad económica y el brutal abismo entre el poder del capital y el del trabajo hacían imposible percibir el grotesco poder del antisemitismo activo en la sociedad europea. ¿Acaso las realidades de la desigualdad y los brutales abismos del poder en nuestras propias sociedades tienen un efecto similar y nos impiden ver el creciente poder que el antisemitismo puede estar adquiriendo en nuestro propio tiempo y lugar?

No es mi intención deprimir a nadie. Permítanme entonces dejarles un mensaje positivo. Una cosa que la historia puede ofrecernos es la conciencia de que la “realidad” y el “prejuicio antijudío” no son independientes el uno del otro, que es fácil deslizarse del uno al otro sin darse cuenta, aun cuando estemos centrados en nuestros más altos ideales, precisamente porque esos ideales con frecuencia han sido construidos a través de una larga historia de pensamiento sobre los peligros del judaísmo.

El deslizamiento entre “realidad” e “ideas antisemitas” ha demostrado ser muy difícil de detectar incluso para los más sutiles amantes del conocimiento. Desarrollar una conciencia acerca del terrorífico trabajo logrado por este deslizamiento en varios momentos del pasado es una de las mejores maneras de cultivar una sensibilidad respecto al peligro actual. Este es el don que la historia del antijudaísmo puede ofrecer al presente y el futuro.

Los historiadores tienen la esperanza de que los prejuicios se volverán menos convincentes cuando la gente comprenda lo gastados que están y cuántas veces han fracasado en propiciar el mejor futuro que sus partidarios prometían. Esta esperanza ha sido con frecuencia desmentida. La historia no es un amuleto mágico que podemos frotar para protegernos del peligro mientras avanzamos por un mundo cambiante. Pero es un recordatorio poderoso de cómo generaciones previas lucharon con problemas como los nuestros, y un precioso obsequio de humildad a nuestra época, tan llena de apasionadas convicciones. Cuando la meta es confrontar prejuicios, juicios previos y hábitos de pensamiento, necesitamos toda la ayuda que la buena historia puede ofrecer», David Nirenberg.

***

El poeta George Herbert formula esto en 1633:

«Aquel que ama, y ama erróneamente,

las delicias de este mundo antes que la verdadera alegría

cristiana,

ha hecho una elección judía […]

y es un Judas-judío».

***

En la sexta parte de «La insoportable levedad del ser» (novela escrita en 1984 y ambientada en la Praga de 1968), casi cuando empieza a insinuarse el final de esa novela cíclica, Kundera dedica un extenso apartado al kitsch, y al mismo tiempo que intenta una elaboración propia acerca del término, también emplea ese concepto para explicar o ayudar a comprender la conducta de sus personajes:

«En el reino del kitsch impera la dictadura del corazón. Por supuesto, el sentimiento que despierta el kitsch debe ser compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de tanta gente: la hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor.

El kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice: ¡Qué hermoso, los niños corren por el césped!

La segunda lágrima dice: ¡Qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped!

Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch».

***

Europa perdió el «savoir vivre», los buenos modales, el gusto contrastado, triunfa el dudoso e inculto gusto de la sociedad de masas, un estado espiritual generado por la sociedad industrial. Todo se abarata en un frenesí mediocre.

La gimnasia mental moderna y recomendable es el comistrajo. El arte se convierte en la alegría más baja que el hombre se brinda a sí mismo. Los hombres tienden a vivir como kitsch incluso lo que no es kitsch. Lo aberrante entretiene y se simula el arte. Eurovisión no es más que otro eslabón en la cadena.

***

R. Martí en «Pugio fidei adversos Mauros et Judaeos»:

«Con los libros del Antiguo Testamento que recibieron los judíos, además del Talmud y otros de sus textos auténticos, compondré una obra tal que sea capaz, casi como un puñal, de rasgar a los perseguidores de la fe cristiana».

***

En el código castellano de las Partidas leemos:

«Oyemos decir que en algunos logares los judíos ficieron et facen el día de Viernes Santo remembranza de la pasión… furtando los niños et poniéndolos en la cruz e faciendo imágenes de cera et crucificándolas, quando los niños non pueden haver».

***

Alonso de Espina en el libelo «Fortalitium Fidei» de 1460, se refiere a un sacristán que necesitado de dinero acudió a un prestamista judío y éste a cambio del dinero le pidió que le entregara una hostia consagrada, a lo que el sacristán accedió y el judío profanó la hostia.

***

En el IV Concilio de Letrán convocado por el papa Inocencio III y celebrado en 1215, tras reiterar la condena hacia los judíos como pueblo deicida, se acordaron allí una serie de medidas discriminatorias para aislarlos de la población cristiana.

***

España reza el «Oremus pro perfidis Judaeis» desde sus iglesias mediáticas.

***

Diversos textos jurídicos, como el Código Teodosiano, promulgaron leyes y decretos antijudíos, y un concilio como el Cuarto Concilio de Orleans de 541 estaría básicamente consagrado a disponer medidas contra los judíos. El antisemitismo pervive.

***

Así aparece la entrada de JUDÍO en el Tesoro de Covarrubias:

“JUDÍO. (…) Hoy día lo son los que no creyeron en la venida del Mesías Salvador, Cristo Jesús, Señor Nuestro, y continúan el profesar la ley de Moisés, que era sombra desta verdad. (…) El año de mil y ciento y ochenta, siendo rey de Francia Filipo, se descubrió semejante maldad, que los judíos de Francia cada año el Viernes Sancto, habiendo robado un niño cristiano, se encerraban con él en una cueva y allí le azotaban y le coronaban de espinas y le daban a beber hiel y vinagre clavándole en una cruz por los mismos pasos de la pasión de Cristo Nuestro Redemptor, y habiendo sido castigados los delincuentes, fueron generalmente echados de Francia todos los judíos, pero sabiendo que el rey estaba en mucha necesidad se aprovecharon de la ocasión y le ofrecieron gran cantidad de dinero porque les permitiese volver al reino, pero ellos, continuando su mala intención con los cristianos, emponzoñaron las aguas de los pozos y la fuentes, de do se siguió grandísima mortandad no solo en aquel reino mas en toda Europa”.

***

«Marido de pie de cruz

con una muchacha rubia,

¿que engendrará, si se casa,

sino un racimo de Judas?»

Quevedo

***

La idea popular: el judío es un ser sucio que huele a ajo, narigón, pelo bermejo, usurero, cómplice de ladrones cuyo botín pone el mercado, cobarde, es sobre todo un avaro muy astuto que con sus «sutilezas» envuelve y engaña a los honestos españoles. El judío es un ser abyecto y miserable, personificación de toda clase de vicios y maldades, como un demonio o endomoniado, un asesino y genocida.

***

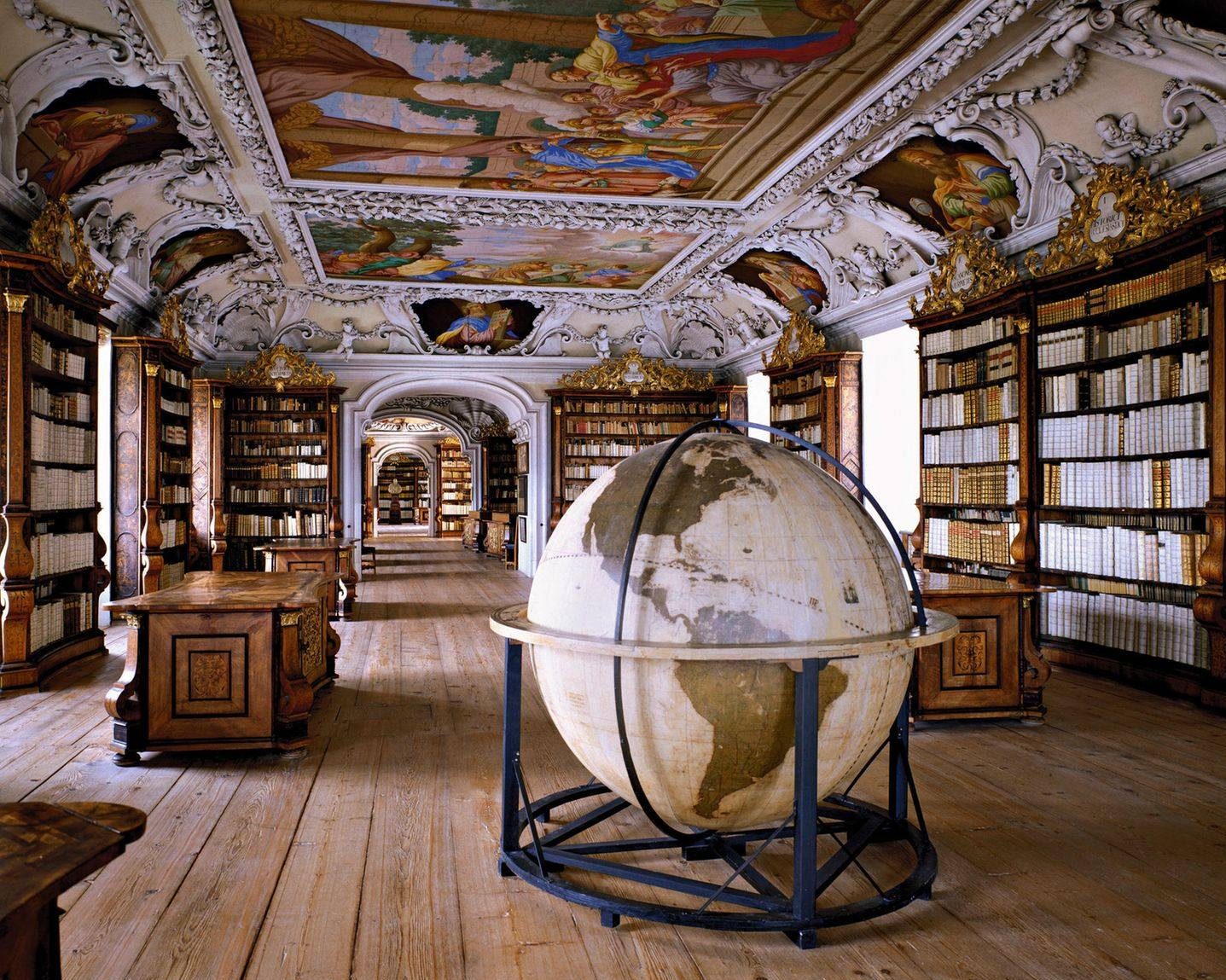

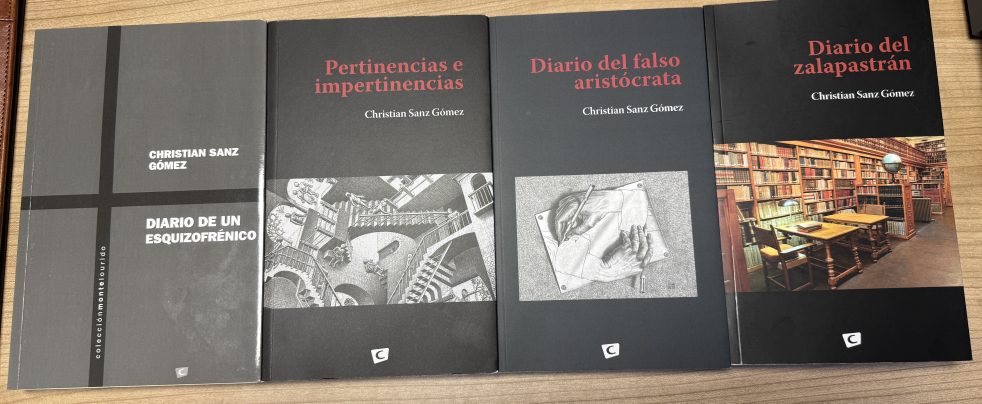

«El 13-V-24 me llegan estos dos libros, gracias a la generosidad de su autor, Christian Sanz Gómez: «Pertinencias e impertinencias» y «Diario de un esquizofrénico».

En una primera aproximación, estoy asombrado. Me parecen obras prodigiosas, como un libro de arena de Borges, cuajado de relámpagos de belleza, de gritos de rebeldía ante la vulgar realidad. Siempre en defensa de la alta cultura, y de las tradiciones más exquisitas y elevadas. Con sus maestros al frente, uno de los más destacados el gran poeta José María Álvarez, p. ej.

Me hace pensar en esos libros maravillosos, fértiles e interminables, como el del «Desasosiego» de Pessoa – Bernardo Soares…

Entre el humor de un chiste y el deslumbramiento lírico, entre las paradojas rabiosas y rebeldes sobre eso que llamamos la realidad, por un lado, y la melancolía del esteta solitario, con desdén aristocrático, por otro. Mezcla de Huysmans y Montaigne, con vetas (o fogonazos) de Leopardi o los clásicos latinos o franceses.

Su vasta erudición no es vanidad hueca, más bien entrelazamiento, sintaxis, de ideas, como un palimpsesto de lecturas. Juego de referencias y citas que no es mera exhibición libresca, sino laberinto de espejos, reflejos y ecos que se matizan mutuamente y dialogan con los textos genuinos de Sanz Gómez.

Libros que están entre el aforismo, el dietario, la prosa poética, el microensayo, los poemas propiamente dichos…» Emil Man Martínez (Gracias por tus elogios desmesurados, maestro)